위안부, 어제 오늘 - 일그러진 기억 / 고(故) 김순덕 할머니 작품 ‘끌려가는 날’ (그림제공=나눔의 집)

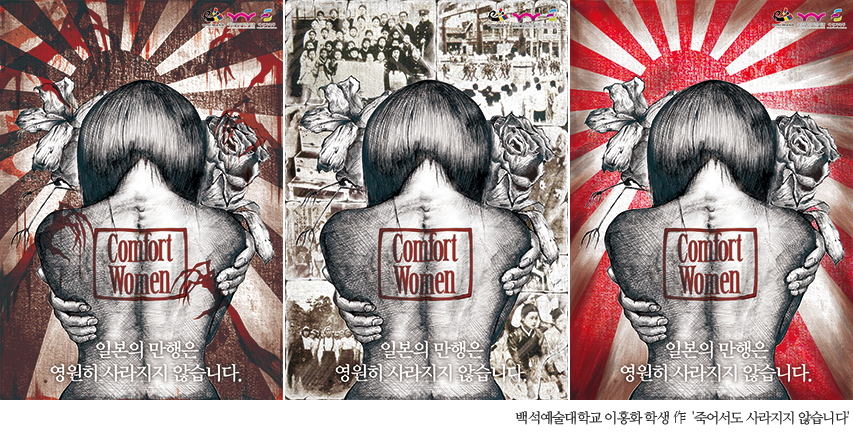

민성길 연세대학교 명예교수 겸 신경정신과 전문의는 일본군 '위안부' 피해자들이 당시 일부 일본군에게 품었던 '긍정적인 감정'은 연모 혹은 사랑이 아니라고 잘라 말했다. 인질이 인질범에 동화되는 현상을 뜻하는 '스톡홀름 증후군'과 유사한 방어기제라는 것이다.

민성길 연세대학교 명예교수 겸 신경정신과 전문의는 일본군 '위안부' 피해자들이 당시 일부 일본군에게 품었던 '긍정적인 감정'은 연모 혹은 사랑이 아니라고 잘라 말했다. 인질이 인질범에 동화되는 현상을 뜻하는 '스톡홀름 증후군'과 유사한 방어기제라는 것이다."성적인 고문을 당하다 보면 힘드니까 죽든지, 살든지 중 하나를 선택해야 하는데 사는 방법이 무엇이겠나? 자기를 박해한 그 사람의 힘을 가져야 하는데 내 눈앞에 있는 사람과 동일시하면 내가 강자가 된다고 느끼게 된다. 이런 감정을 통해 피해자가 자살을 하지 않고 버틸 수 있다. 내가 피해자라는 사실을 망각하려는 감정의 발로인 것이다."

실제로 이 같은 현상은 일부 위안부 피해자 할머니들의 증언에서도 확인된다. 1938년부터 대만과 홍콩, 중국 등지에서 햇수로 8년 동안 '위안부' 생활을 했던 강○○ 할머니의 경우가 그렇다. 강 할머니는 당시 스물넷이었던 일본군 장교가 자신의 처지를 동정해 잘해 줬다고 기억한다. 강 할머니는 일본군 장교인 하데나카 주타이조가 일주일에 한번 꼴로 찾아와서 성관계도 하지 않고 자신의 몸을 걱정해 줬다고 했다. 강 할머니는 위안소에서 '레이코'로 불렸던 자신에게 "우짜다가 레이코상이 이리 됐느냐고 눈물을 흘리고 그라데. 그래 같이 울면 '나쿠나요(울지마). 나쿠나요.' 지도 울고 나도 울고. 날로(나를) 얼라같이(아이처럼) 이쁘게 해 주고 사랑 많이 받았어요"라고 기억했다. 강 할머니는 "(그 장교가) 지금도 그리 생각난다"고 했다.

실제로 이 같은 현상은 일부 위안부 피해자 할머니들의 증언에서도 확인된다. 1938년부터 대만과 홍콩, 중국 등지에서 햇수로 8년 동안 '위안부' 생활을 했던 강○○ 할머니의 경우가 그렇다. 강 할머니는 당시 스물넷이었던 일본군 장교가 자신의 처지를 동정해 잘해 줬다고 기억한다. 강 할머니는 일본군 장교인 하데나카 주타이조가 일주일에 한번 꼴로 찾아와서 성관계도 하지 않고 자신의 몸을 걱정해 줬다고 했다. 강 할머니는 위안소에서 '레이코'로 불렸던 자신에게 "우짜다가 레이코상이 이리 됐느냐고 눈물을 흘리고 그라데. 그래 같이 울면 '나쿠나요(울지마). 나쿠나요.' 지도 울고 나도 울고. 날로(나를) 얼라같이(아이처럼) 이쁘게 해 주고 사랑 많이 받았어요"라고 기억했다. 강 할머니는 "(그 장교가) 지금도 그리 생각난다"고 했다.비슷한 사례는 또 있다. 평안북도 박천 출신 현○○ 할머니는 '위안부' 시절 만난 나이 많은 해군 장교와 위안소를 나와 한동안 같이 살았다. 하지만 그 장교와의 생활은 오래 가지 못했다. 반복되는 폭력에 현 할머니는 엉덩이가 부어 있다고 증언했다.

'대일항쟁기 강제동원 피해조사 및 국외강제동원 희생자 등 지원위원회'에서 발간한 피해 구술집인 '들리나요? 12소녀 이야기'에 등장하는 1925년생의 H 할머니도 비슷한 기억이 있다. 위안소에서 짐승같이 달려드는 일본군을 피하다 결국 머리를 맞았다. 병원에 가려는 H 할머니를 본 한 일본군이 자신의 몸에 감고 있던 천을 풀어 H 할머니의 머리에 감아줬다고 했다.

일부 일본군 '위안부' 피해자 할머니들의 증언에 나타나는 일본군에게 품은 감정을 민 교수는 '공격자와의 동일시 현상(Identification with Aggressor)'에 따른 것이라고 진단했다. 성적 고문과 폭행 등 죽음의 공포를 겪은 피해자가 이를 극복하기 위해 취하는 심리상태라는 것이다.

이런 공격자와의 동일시 현상은 모든 가해자를 대상으로 이뤄지지 않는다는 게 민 교수의 설명. 지옥 같은 형장에서 상대적으로 피해자를 인간적으로 대했던 가해자를 대상으로 이 같은 현상이 나타난다는 것이다. 민 교수는 "가해자 중에 100명이면 한두 명은 그 정도가 덜한 사람도 있었을 것이다. 다정한 강자랄까, 그런 사람에게 이런 동일화 현상이 나타난다. 이런 사람과 동일시해서 그 사람 입장이 돼서 이에 응해 주는 것, 그것이 바로 피해자에게는 자살하지 않고 살아남기 위한 돌파구가 되는 것"이라고 말했다.

위안부 피해자들에게 확인되는 병리적 심리 상태는 '공격자와의 동일시 현상'만이 아니었다. '외상 후 스트레스 장애(PTSD)'도 심각하다. PTSD는 신체적인 손상과 생명의 위협을 받은 상황에서 심적 외상을 받은 뒤에 나타나는 질환이다.

민 교수는 2004년 연세대학교 의과대학 정신과팀과 함께 '일본군 위안부 생존자들의 외상 후 스트레스 장애에 관한 연구' 결과를 발표했다. 연구에는 위안부 피해자 26명이 참여했는데 연구 결과 대상자 전원에게서 한때 PTSD가 발견됐다. 이 논문에 따르면 위안부 피해자들에게 화병과 강박증, 환청, 환각, 히스테리 등의 증상이 발견됐다. 어떤 생존자는 지금도 악몽 때문에 잠결에 악을 쓰거나, 짐승같이 덤비는 일본군인을 두 손과 두 발로 밀치며 죽을 힘을 다해 반항하다 깬다고 호소했다.

실제로 피해자 쉼터인 경기도 광주의 '나눔의 집'에서 생활하는 피해자 할머니들은 여전히 악몽에 시달리고 있다. 나눔의 집에서 14년째 근무 중인 원종선 간호사는 지난 9일 "지금도 주무시다가 소리를 지르시는 분들도 계시다"며 "그런 증상이 처음 할머니들을 만났을 때보다 덜해졌지만 요즘도 할머니들 대부분이 비슷한 증상을 보인다"고 말했다. 이어 그는 "가장 안타까운 부분이 할머니들의 마음의 상태인데 교수님(의사)들이 할머니들의 상태를 이해하고 있지만 이게 약물로 치료가 안 되니까 이 부분이 가장 안타깝다고 한다"고 덧붙였다.

민 교수는 2004년 연세대학교 의과대학 정신과팀과 함께 '일본군 위안부 생존자들의 외상 후 스트레스 장애에 관한 연구' 결과를 발표했다. 연구에는 위안부 피해자 26명이 참여했는데 연구 결과 대상자 전원에게서 한때 PTSD가 발견됐다. 이 논문에 따르면 위안부 피해자들에게 화병과 강박증, 환청, 환각, 히스테리 등의 증상이 발견됐다. 어떤 생존자는 지금도 악몽 때문에 잠결에 악을 쓰거나, 짐승같이 덤비는 일본군인을 두 손과 두 발로 밀치며 죽을 힘을 다해 반항하다 깬다고 호소했다.

민 교수 연구팀은 피해자들의 PTSD를 연구하기 위해 2003년 6월부터 8월까지 생존자 26명을 만났다. 이들의 증상을 비교하기 위해 서울의 한 복지관의 노인을 위한 프로그램에 참가하고 있는 동일한 성별, 동등 연령ㆍ학력 수준의 노인 24명에 대한 면담도 실시했다.

민 교수 연구팀은 피해자들의 PTSD를 연구하기 위해 2003년 6월부터 8월까지 생존자 26명을 만났다. 이들의 증상을 비교하기 위해 서울의 한 복지관의 노인을 위한 프로그램에 참가하고 있는 동일한 성별, 동등 연령ㆍ학력 수준의 노인 24명에 대한 면담도 실시했다.연구팀은 PTSD 진단을 위해 미국의 신경정신 진단분류체계인 'DSM-IV'의 한국어판 'SCID-I'를 사용했다. 이를 이용한 면담 결과 8명(30.8%)이 면담 전 한 달 이내에 PTSD를 겪었다. 대상자 26명 전원은 과거 한때 같은 증상이 있었다. 민 교수는 "본 연구는 외상 후 수십년이 지나도 PTSD가 나타나고 있음을 보여주고 있다"며 "현재 PTSD가 있는 생존자들은 PTSD가 없는 생존자들보다 심한 우울증을 보이고 있다"고 설명했다.

특히 민 교수는 '위안부' 피해자들의 '로샤 반응'에 주목해야 한다고 말했다. 로샤 반응은 종이에 잉크를 떨어트린 뒤 접어 종이에 번진 좌우 대칭의 이미지(일종의 데칼코마니 형태)를 보고 연상되는 내용을 말하게 하는 검사다. 그는 "위안부 할머니들의 로샤 반응에서는 내재돼 있는 폭력적 성적 피해에 대한 공포, 수치심, 절망감, 분노, 증오 등의 복합적 감정반응이 모두 나타났다"고 설명했다. 로샤 반응 검사에서 피해자들은 "여자 자궁을 둘이 막 잡아당기고 있는 것 같아요. 짐승 같은 남자들", "남자 둘이 자궁에 총 넣는 것. 나 이런거 너무 많이 봤어", "자궁에서 피도 나고 자기네들은 기뻐서 이렇게 올라가고, 일본 놈이 장한 듯이 느끼는 것" 등이라고 반응했다.

민 교수는 "그들의 고통에 대해 정치ㆍ사회적 보상뿐 아니라 '의학적' 보상, 즉 전문적인 정신과 치료가 제공돼야 한다"고 강조했다. 그는 또 더 나아가 "나치의 홀로코스트 생존자들의 후손들에게도 PTSD가 있다는 보고가 있는 것처럼 위안부 생존자들의 고통은 후손에게도 이어질 수 있는 심각한 문제"라며 "이들의 후손들에게도 일정한 정신건강에 관련된 도움이 필요할 것으로 보인다"고 말했다.