위안부, 어제 오늘 - 해외에서도 계속되는 싸움

동상 이미지

2000년 12월 일본 도쿄에서 열린 '일본군 성노예 전범 여성국제법정(이하 여성국제법정)' 현장. 일왕 히로히토와 일본 정부 그리고 전범 9명에게 유죄가 선고되자 방청석에선 환호성이 터져 나왔다. 남북한 위안부 피해자들은 서로 손을 잡고 기뻐했다. 중국·대만·인도네시아 등 8개 아시아 국가에서 온 70여명의 위안부 피해자들은 재판관들에게 눈물을 흘리며 감사의 마음을 전했다. 세계 인권·여성단체들와 검사단들도 기쁨의 포옹을 나눴다. 전후 55년 만에 위안부 문제가 국가의 범죄임을 지적하고, 국가원수이자 군 최고 책임자인 일왕 히로히토의 형사책임을 촉구한 판결이었다. 법적 구속력은 없지만, 세계 시민 사회의 양심으로 내린 심판이라는 점에서 뜻깊고 감동적이었다는 평가가 이어졌다.

세계 시민재판 성격을 지닌 여성국제법정이 열렸던 건 위안부 문제 해결이 우리나라만의 숙원은 아니기 때문이다. 2차 세계대전 당시 일본군은 아시아·태평양 국가 각지의 점령지와 식민지에서 여성들을 위안부로 동원했다. 한국, 중국, 일본, 대만, 필리핀, 인도네시아, 파푸아뉴기니, 동티모르, 말레이시아, 타이, 괌, 미얀마, 베트남 등 일본군이 주둔했던 지역의 여성들과 인도네시아에 거주했던 네덜란드 여성들이 그 대상이었다.

2000년 12월 일본 도쿄에서 열린 '일본군 성노예 전범 여성국제법정(이하 여성국제법정)' 현장. 일왕 히로히토와 일본 정부 그리고 전범 9명에게 유죄가 선고되자 방청석에선 환호성이 터져 나왔다. 남북한 위안부 피해자들은 서로 손을 잡고 기뻐했다. 중국·대만·인도네시아 등 8개 아시아 국가에서 온 70여명의 위안부 피해자들은 재판관들에게 눈물을 흘리며 감사의 마음을 전했다. 세계 인권·여성단체들와 검사단들도 기쁨의 포옹을 나눴다. 전후 55년 만에 위안부 문제가 국가의 범죄임을 지적하고, 국가원수이자 군 최고 책임자인 일왕 히로히토의 형사책임을 촉구한 판결이었다. 법적 구속력은 없지만, 세계 시민 사회의 양심으로 내린 심판이라는 점에서 뜻깊고 감동적이었다는 평가가 이어졌다.

세계 시민재판 성격을 지닌 여성국제법정이 열렸던 건 위안부 문제 해결이 우리나라만의 숙원은 아니기 때문이다. 2차 세계대전 당시 일본군은 아시아·태평양 국가 각지의 점령지와 식민지에서 여성들을 위안부로 동원했다. 한국, 중국, 일본, 대만, 필리핀, 인도네시아, 파푸아뉴기니, 동티모르, 말레이시아, 타이, 괌, 미얀마, 베트남 등 일본군이 주둔했던 지역의 여성들과 인도네시아에 거주했던 네덜란드 여성들이 그 대상이었다.일본의 식민지였던 조선이 최대 위안부 피해국이긴 했지만, 타국의 수많은 여성들도 전쟁의 희생양이 된 것이다. 일본 학자들은 위안부 피해자 수를 9만여명(하타 이쿠히코)에서 20만여명(요시미 요시야키)으로 추산하고 있다. 중국의 쑤즈량(蘇智良) 상하이사범대 교수는 그 수가 총 41만명에 달했고 상하이 지역에만 160곳 이상의 위안소가 설립됐다고 주장했다. 또한 필리핀에는 30개소, 미얀마 50개소, 인도네시아에는 40개소 이상으로, 이들 3개국에만 120개소 이상의 위안소가 세워져 현지 여성들을 감금해 성노예로 삼은 것으로 알려졌다. 우리나라 피해자들과 같은 아픔을 겪은 다른 나라의 '할머니'들을 알아봤다.

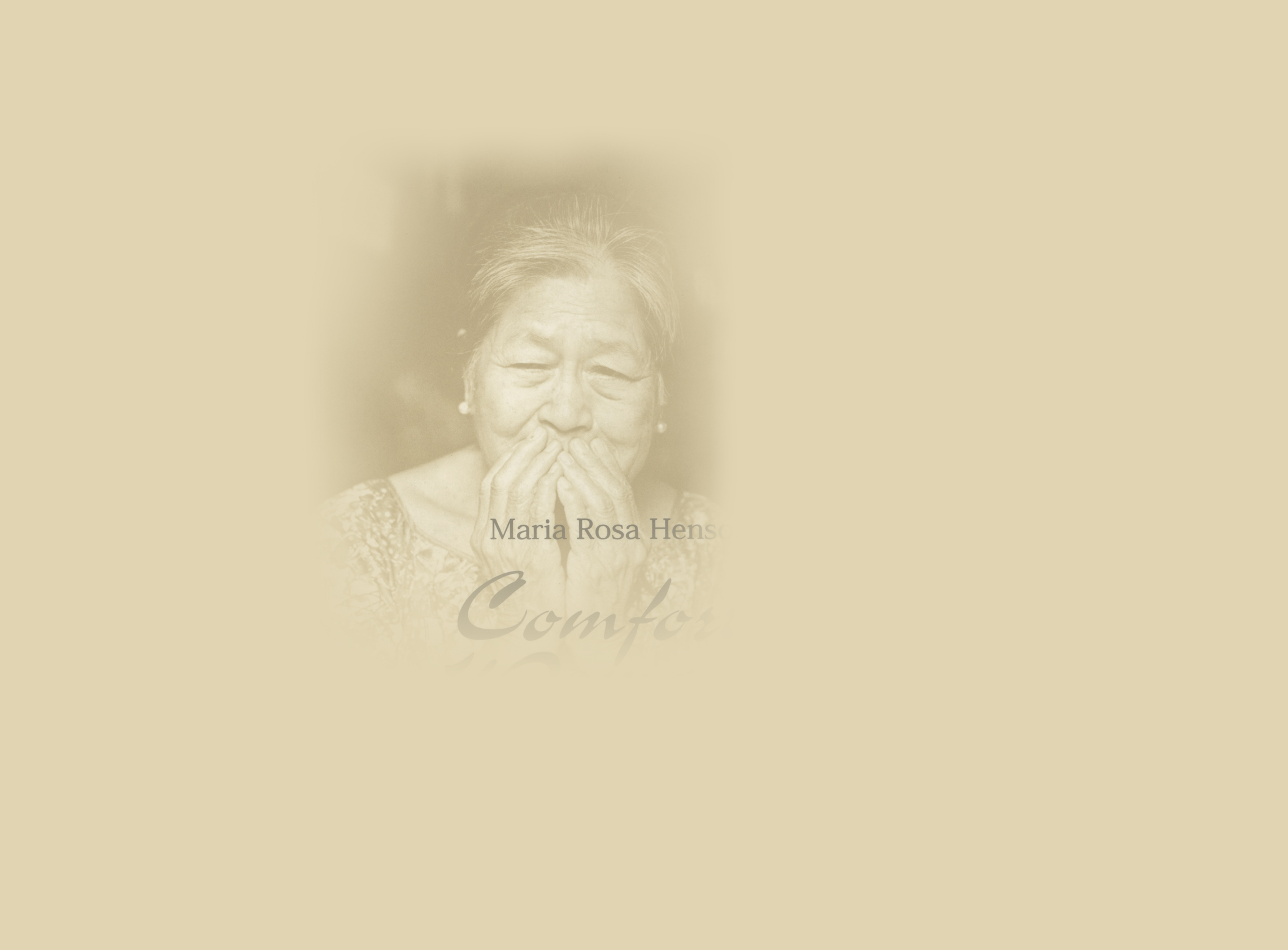

필리핀 위안부 피해자 수는 약 1000명. 우리나라에서 피해자들의 이름 뒤에 '할머니'를 붙이듯 필리핀에서는 이름 앞에 '로라(Lola)'를 넣는다. 고(故) 마리아 로사 헨슨(1927~1997)은 우리나라의 김학순 할머니 같은 존재다. 1991년 8월 한국정신대문제대책협의회(정대협) 등이 주최한 '제1차 일본군 위안부 문제 해결을 위한 아시아연대회의'가 서울에서 열린 후 얼마 지나지 않아 필리핀에서 처음으로 위안부 피해자임을 밝혔다. 그의 뒤를 이어 200여명의 로라들이 피해 신고를 했다.

필리핀 위안부 피해자 수는 약 1000명. 우리나라에서 피해자들의 이름 뒤에 '할머니'를 붙이듯 필리핀에서는 이름 앞에 '로라(Lola)'를 넣는다. 고(故) 마리아 로사 헨슨(1927~1997)은 우리나라의 김학순 할머니 같은 존재다. 1991년 8월 한국정신대문제대책협의회(정대협) 등이 주최한 '제1차 일본군 위안부 문제 해결을 위한 아시아연대회의'가 서울에서 열린 후 얼마 지나지 않아 필리핀에서 처음으로 위안부 피해자임을 밝혔다. 그의 뒤를 이어 200여명의 로라들이 피해 신고를 했다.필리핀 위안부 피해자들이 기억하는 일본군의 가장 큰 만행은 '마파니크 강간사건'이다. 1944년 11월 일본군이 마파니크 지역을 불시에 습격해 마을을 초토화시키고 주민들을 폭행한 사건이다. 이때 100여명의 여성과 10대 소녀들을 조직적으로 납치·강간하고, 남자들을 고문·학살했다. 말라야 로라스는 이 사건의 피해자들로 구성된 단체로 출범 당시 90여명에서 지금은 30여명으로 줄었다. 필리핀 전역을 아우르는 대형 위안부 피해자 단체인 '릴라 필리피나'에는 97명의 생존자가 남아 있다. 그동안 필리핀 시민단체는 위안부 문제 해결을 위해 자국과 일본에서 줄기차게 법정싸움을 벌였지만 소득은 없었다.

1990년대 후반부터 필리핀 의회는 위안부 문제 해결을 위한 결의안을 내는 등 문제를 해결하려는 움직임을 보이기 시작했다. 하지만 일본 측은 1956년 필리핀과 맺은 배상협정을 통해 일본이 필리핀에 5억5000만달러 상당의 상품과 용역을 제공했기 때문에 문제가 없다는 입장이다. 이에 관해 해외 위안부 피해자들의 생활상을 사진으로 담는 안세홍 작가는 "일본 정부로부터 엄청난 지원을 받는 아시아의 나라들은 위안부 문제을 거론하는 것 자체가 금기시되고 있다"고 현지 상황을 전했다. 그럼에도 지난 8월14일 마닐라에 위치한 일본대사관 앞에서 릴라 필리피나 단체 소속 4명의 로라들은 '제2차 일본군 위안부 기림일'을 맞아 희생자들의 영정사진을 들고 "위안부 문제는 끝나지 않았다. 우리는 정의를 원한다"며 시위를 펼치기도 했다.

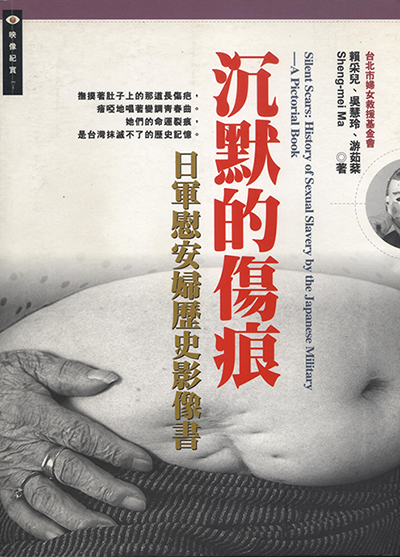

대만에서 할머니를 뜻하는 말은 '아마(Ah Ma)'다. 2차 대전 당시 대만에서 위안부로 강제 동원된 아마는 2000여명 이상으로 추산된다. 14세부터 30세 사이의 여성들이 전장으로 끌려갔으며 농부, 어부, 행상인 등 주로 가난한 집안의 딸들이 피해를 입은 것으로 밝혀졌다. 1992년 설립된 '타이베이 여성구호재단'에 총 58명의 아마가 피해자 등록을 했지만, 2005년 30명으로 줄었고, 현재 생존자는 5명뿐이다.

대만에서 할머니를 뜻하는 말은 '아마(Ah Ma)'다. 2차 대전 당시 대만에서 위안부로 강제 동원된 아마는 2000여명 이상으로 추산된다. 14세부터 30세 사이의 여성들이 전장으로 끌려갔으며 농부, 어부, 행상인 등 주로 가난한 집안의 딸들이 피해를 입은 것으로 밝혀졌다. 1992년 설립된 '타이베이 여성구호재단'에 총 58명의 아마가 피해자 등록을 했지만, 2005년 30명으로 줄었고, 현재 생존자는 5명뿐이다.대만의 첫 피해 증언자인 리우 황 아타오(1923~2011)는 "부끄러워해야 할 대상은 우리가 아니라 일본 정부"라고 소리쳤다. 그는 간호사로 일하게 해주겠다는 꾐에 넘어가 3년간 인도네시아 위안소에서 참혹한 경험을 했다. 이를 보여주듯 그의 배에는 칼자국이 깊게 나 있었다.

1992년 5월 북한에서도 피해조사위원회가 발족됐다.

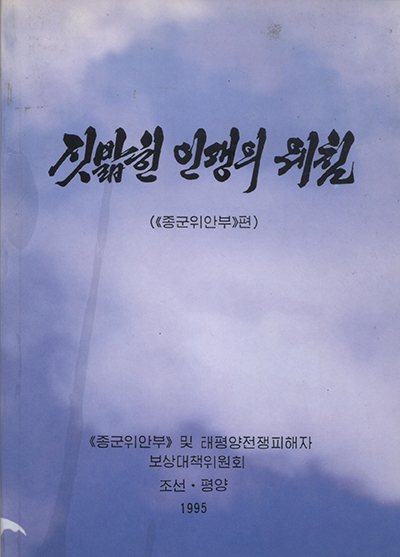

1992년 5월 북한에서도 피해조사위원회가 발족됐다.1년간 131명의 위안부가 신고했고, 이 가운데 34명이 공개증언을 했다. 2000년 들어 신고한 피해자는 218명으로 늘었고, 공개증언을 한 사람은 48명으로 보고됐다.

북한의 유일한 위안부 피해자 증언집 '짓밟힌 인생의 웨침(1995)'에는 40명의 위안부 피해자들의 사진과 증언, 위안부 문제 해결을 촉구하는 목소리가 실려 있다. 특히 일본군이 위안부에게 가한 고문 등의 만행이 우리나라 피해자 증언집에 적힌 것보다 훨씬 잔혹하고 적나라하게 적혀 있다는 점이 특징이다. '못이 박힌 판자에 금산이(위안부 여성)를 눕히고 좌우로 굴렸다(정옥순·황해남도 강령군)'거나 '하루는 스미꼬라는 위안부가 너무 배가 고파 개물을 먹었는데 이것을 본 일제는 개를 풀어 그를 물어뜯게 했다(정문복·자강도 화평군)'는 등이다.

한국 다음으로 위안부 피해자가 많은 것으로 알려진 중국도 정부에 등록된 생존자 수는 23명뿐이다. 중국에서 위안부 문제를 인권문제로서 취급하는 여성 운동의 움직임은 보기 힘들지만, 재판을 통해 싸우는 민간 투쟁이나 자료 조사, 피해자 증언집 출간 등이 계속되고 있다. 그 외에 인도네시아, 네덜란드 등에서 위안부 문제 해결 촉구를 주장하고 있다. 하지만 일본은 샌프란시스코 협정을 비롯해 양국 간의 배상협정이 체결돼 모든 문제가 해결됐다는 입장을 고수하고 있다.

한국 다음으로 위안부 피해자가 많은 것으로 알려진 중국도 정부에 등록된 생존자 수는 23명뿐이다. 중국에서 위안부 문제를 인권문제로서 취급하는 여성 운동의 움직임은 보기 힘들지만, 재판을 통해 싸우는 민간 투쟁이나 자료 조사, 피해자 증언집 출간 등이 계속되고 있다. 그 외에 인도네시아, 네덜란드 등에서 위안부 문제 해결 촉구를 주장하고 있다. 하지만 일본은 샌프란시스코 협정을 비롯해 양국 간의 배상협정이 체결돼 모든 문제가 해결됐다는 입장을 고수하고 있다.한편 위안소 설립 초기인 1938년 일본군은 자국 내 여성들을 상대로 위안부를 모집했다. 당시 위안소로 데려가는 일본인 여성을 '21세 이상, 성병이 없는 매춘부'로 규정했다. 매춘부가 아닌 일반 여성을 상대로 강제 징집했다간 일본 사회 내부의 비판이 거세질 수 있었기 때문이다. 하지만 이후에는 집이 가난해서 일본군에 팔려가거나, 취업을 시켜주겠다는 말에 속아서 위안소로 끌려간 일본인 여성들도 있었다. 그들 역시 피해자인 것이다.